Дворянка Людмила Рослякова была единственной женщиной-главврачом Ставропольской психиатрической больницы

Для женщины ее круга стать врачом-психиатром означало сознательный вызов общественным условностям.

В Ставропольской краевой психиатрической больнице №1 очень бережно относятся к истории учреждения и людям, вписавшим свои имена в летопись больницы.

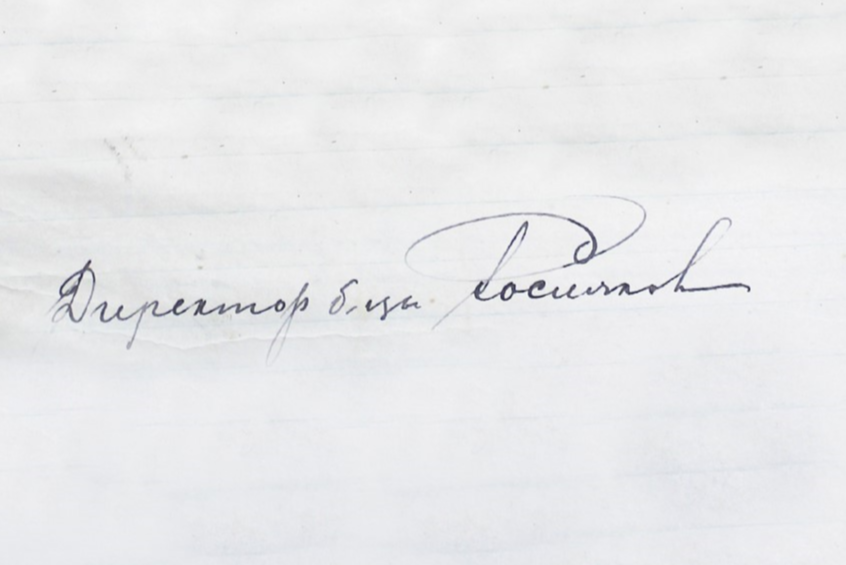

Долгие годы сведения о директоре больницы Людмиле Александровне Росляковой ограничивались сухой констатацией факта: назначена в 1922 году. Сотрудникам больницы удалось найти информацию, чтобы подробно рассказать о Людмиле Александровне Росляковой. Найден исторический материал и обнаружена ее фотография В 2025 году исполняется 140 лет со дня рождения Людмилы Александровны. Эта дата предоставляет возможность осмыслить масштаб личности, чья судьба оказалась неразрывно связана с историей медицинского учреждения и страны в один из самых драматичных её периодов.

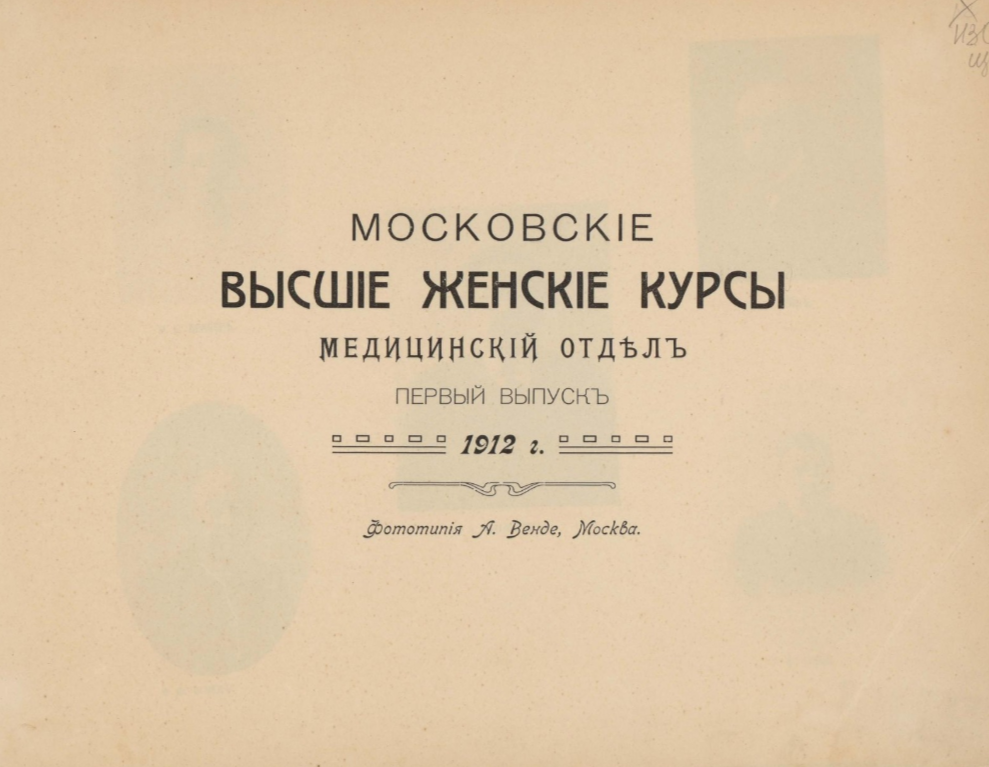

Людмила Александровна остается единственной женщиной за 118 лет существования психиатрической больницы, занимавшей пост директора. Ставропольская дворянка, выпускница местной гимназии, свой жизненный выбор она сделала осознанно и решительно. Она принадлежала к первому поколению российских женщин, отстоявших право на высшее образование и профессиональное служение. Получение образования на первом медицинском отделении Московских высших женских курсов, а затем специализация в области невропатологии и психиатрии в Бернском университете говорят о фундаментальной подготовке и широте научных взглядов.

Начало Первой мировой войны и последовавшая за ней перестройка всей медицинской системы, когда психиатрические лечебницы России и Европы спешно переоборудовались под военные госпитали, стали первым актом общей трагедии. Вернувшись в Россию и поработав в Московской Преображенской больнице, Людмила Александровна в 1918 году оказывается в Ставрополе — в эпицентре исторического хаоса.

Первое время она работает воспитателем в женской гимназии, что, возможно, было вынужденной мерой, и вскоре поступает ординатором в психиатрическую больницу. Город в это время переживает череду тяжелейших испытаний. В 1918 году власть переходит из рук в руки, а больница, вынужденно служащая то одним, то другим, из-за свирепствующей эпидемии тифа сама превращается в инфекционную.

В 1919-1920 годах, на фоне непрекращающейся Гражданской войны, измученное население косила эпидемия «испанки». 1920 год отмечен настоящими боями на территории самой больницы. Последовавшие в 1921 году засуха и голод добивали обескровленный край, городская инфраструктура была практически разрушена. Удаленное расположение больницы на протяжении 1921-1922 годов делало ее легкой и беззащитной добычей для банд. Даже в 1926 году, когда все ужасы, казалось, остались позади, нашествие саранчи обрекло людей на полуголодное существование.

На фоне этого непрекращающегося кризиса ее ежедневный труд обретает характер подвига. Заняв пост директора, на протяжении шести лет она удерживала вверенное ей учреждение от полного краха. Ее сохранившиеся отчеты — это сдержанная, облеченная в строгую канцелярскую прозу летопись отчаяния: отсутствие лекарств, топлива, одежды; сгоревшие корпуса, скученность больных, холод, разрушенная инфраструктура, нехватка квалифицированного персонала.

И после перечисления бедствий в годовых отчетах следовала фраза, поражающая своим стоицизмом и неизменным профессиональным достоинством: «В остальном жизнь Больницы шла прежним порядком». В этой лаконичной формуле — весь ее характер: не сломаться, не поддаться отчаянию, продолжать исполнять свой долг.

Существует неподтвержденное документально предание, что Людмила Александровна, вынесшая на своих плечах неподъемную тяжесть, в конце концов сама оступилась на краю пропасти, которую ежедневно пыталась одолеть профессионально и сошла с ума. Осмыслить эту возможную иронию судьбы крайне сложно, и едва ли нам дано это понять в полной мере.

В те же годы, когда она начинала обучение, на философском отделении Московского университета учился Борис Леонидович Пастернак. Вопрос о том, пересекались ли их пути в аудиториях или на улицах старой Москвы, останется без ответа. Однако строки из его стихотворения 1929 года, опубликованного в парижском издании «Второе рождение», удивительно созвучны судьбе Росляковой. Ее жизнь — это та самая «быль», которая, по слову поэта, «как утро в марте»: суровая, холодная, но несущая в себе отсвет грядущего обновления.

В год 140-летия доктор Рослякова остается для нас воплощением мужества, безупречного профессионализма и олицетворением самой интеллигенции в ее самом жертвенном и достойном значении. Ее эпоха, «расплющенная в лепеху», пыталась сломить волю, но не смогла погасить тот внутренний свет человеческого достоинства, что и сегодня служит нам непреходящим нравственным ориентиром.

Елена Егорова